Октя́брьская револю́ция (полное официальное название в СССР — Вели́кая Октябрьская социалистическая революция, иные названия: «Октябрьский переворот», «Октябрьское восстание», «большевистский переворот») — одно из крупнейших политических событий XX века, произошедшее в России в октябре (по новому стилю — в ноябре) 1917 года и повлиявшее на дальнейший ход всемирной истории. В результате революции началась Гражданская война в России, было свергнуто Временное правительство и к власти пришло правительство, сформированное II Всероссийским съездом Советов, абсолютное большинство делегатов которого составили большевики (РСДРП[б]) и их союзники левые эсеры, поддержанные также некоторыми национальными организациями, небольшой частью меньшевиков-интернационалистов, и некоторыми анархистами. В ноябре 1917 года новое правительство было поддержано также большинством Чрезвычайного Съезда крестьянских депутатов. Временное правительство было свергнуто в ходе вооружённого восстания 25—26 октября (7—8 ноября по новому стилю), главными организаторами которого были В.И. Ленин, Л.Д. Троцкий, Я. М. Свердлов и др.

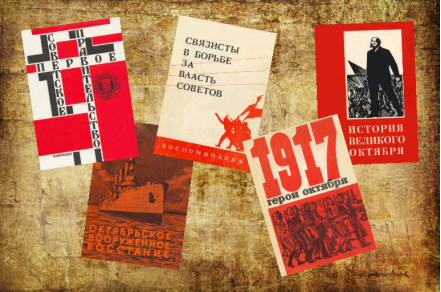

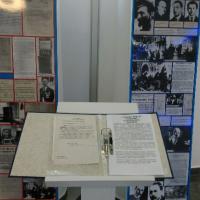

В нашем историко-информационном центре, в рамках тематической экспозиции, посвященной 100-летию Великой Октябрьской социалистической революции, можно ознакомиться с фотодокументами, архивными справками и другими материалами революционного периода.

Посетители смогут узнать и как работали учреждения связи того времени, и почему в 1917 году именно захват объектов связи был в ряду первоочередных задач.

Огромное значение имела связь в период Великой Октябрьской социалистической революции. Овладение средствами связи ускорило победу революции. Быстрое налаживание работы связи в первый период революции, завоевание на сторону революции почтово-телеграфного пролетариата и широкие мероприятия по дальнейшему развитию связи в значительной степени содействовали победе Советской России в борьбе с иностранной интервенцией.

Придавая огромное значение овладению средствами связи для победы пролетарской революции, В. И. Ленин писал в дни, предшествовавшие Октябрю: «Комбинировать наши три главные силы: флот, рабочих и войсковые части так, чтобы непременно были заняты и ценой каких угодно потерь были удержаны: а) телефон, б) телеграф, в) железнодорожные станции, г) мосты в первую голову».

Разрабатывая план социалистической революции, В. И. Ленин писал: «Мы должны мобилизовать вооруженных рабочих, призвать их к отчаянному последнему бою, занять сразу телеграф и телефон, поместить наш штаб восстания у центральной телефонной станции, связать с ним по телефону все заводы, все полки, все пункты вооруженной борьбы и т. д.».

В своей статье «Советы постороннего», которая по существу являлась конкретным планом и ленинской директивой свершения революции, написанной 8(21) октября 1917 года, В. И. Ленин указывал на необходимость «составить отряды наилучших рабочих с ружьями и бомбами для наступления и окружения «центров» врага (юнкерские школы, телеграф и телефон и прочее) с лозунгом: погибнуть всем, но не пропустить неприятеля».

Выполняя указания вождя революции о первоочередном овладении средствами связи, Военно-Революционный Комитет Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов 23 октября 1917 года назначил революционных комиссаров: на главный телеграф — А. М. Любовича, С. С. Пестковского и др.; на телефонную станцию Н. П. Яковлева, на почтамт К. Я. Кадлубовского. Кроме того, Любович был назначен комиссаром Кексгольмского полка, целиком перешедшего на сторону революции.

Утром 24 октября Любович срочно был вызван в Смольный к Ф. Э. Дзержинскому и получил приказ Военно-Революционного Комитета занять главный телеграф силами Красной Гвардии и кексгольмцев.

В тот же день, 24 октября 1917 года, в 5 часов вечера отряд солдат гвардейского Кексгольмского полка вместе с отрядом Красной Гвардии, под руководством комиссара Любо- вича занял Центральный телеграф в Петрограде.

К этому времени команды броневиков Временного правительства, охранявшие важнейшие здания города и, в первую очередь, Центральный телеграф, телефонную станцию, почтамт, радиостанции, под влиянием агитации солдат-большевиков, один за другим отказались служить Временному правительству и тем самым оказали огромную помощь революции.

Кексгольмцы и красногвардейцы отстояли телеграф, установили свои посты на электростанции, в аппаратных, у коммутаторов и выставили дозоры на прилегающих улицах.

В 9 часов вечера 24 октября отряд матросов занял помещение Петроградского телеграфного агентства.

24 октября радио впервые сослужило службу революции: в 2 часа 30 минут дня радиостанция крейсера «Аврора» передала приказ Военно-Революционного Комитета о недопущении переброски войск с фронта против революционного Петрограда.

24 октября 1917 года в 1 час 25 минут отряд матросов и солдат Кексгольмского полка занял почтамт в Петрограде.

Таким образом, 25 октября Петроградский телеграф и почтамт были уже достоянием революционного пролетариата.

Упорной была борьба революционных войск с юнкерами за Центральную телефонную станцию, здание которой несколько раз переходило из рук в руки. К 7 часам утра 26 октября матросы и кексгольмцы отбили юнкеров и окончательно овладели телефонной станцией.

Около 12 часов дня 26 октября моряки заняли военный порт и радиостанцию.

Утром 25 октября радиостанция крейсера «Аврора» передала воззвание В. И. Ленина «К гражданам России», в котором сообщалось о низложении Временного правительства и о переходе государственной власти в руки органа Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов — Военно-Революционного Комитета.

На следующий день радиостанции, которыми овладели большевики, возвестили всему миру о победе Советской власти, а также начали передавать постановления II Всероссийского съезда Советов и первые декреты правительства.

Все средства связи столицы стали достоянием народа. Действия революционных частей, занявших учреждения связи, поддерживались изнутри большевистскими коллективами этих учреждений.

Значительной была революционная деятельность коллектива большевиков почтамта, где более однородный, чем м остальных учреждениях связи, социальный состав работников создал для этого благоприятные условия. 25 октября ии среды коллектива большевиков почтамта выделилась инициативная группа, составившая революционный комитет поохране почтамта и телеграфа от контрреволюционеров. Революционный комитет обратился с призывом ко всем почтово- телеграфным служащим поддержать только что созданную Советскую власть, провел огромную работу по сплочению всех революционных сил среди работников связи.

На Центральном телеграфе, с момента взятия его революционными войсками, создалась очень сложная и напряженная обстановка. Приходилось не только отражать атаки юнкеров. Необходимо было установить тщательный контроль за работой аппаратов, так как администрация телеграфа открыто противодействовала революционной власти, стремилась подчинить своему влиянию известную часть техников. Контроль этот осуществляли все политические комиссары телеграфа.

Коммунисты почтамта и телеграфа начали создавать красные дружины, устанавливать революционные сторожевые посты для охраны городских почтовых отделений от враждебных новой власти банд. Успешно прошла запись добровольцев в Красную Гвардию.

29 октября в Петрограде вспыхнуло восстание юнкеров. Мятежники захватили почтамт, телеграф, телефонную станцию, банк.

На защиту революции встал весь Петроград. Восстание, затеянное в широком и угрожающем размере, благодаря быстроте принятых мер было ликвидировано за несколько часов. Царскосельская радиостанция два дня — 28 и 29 октября — была в руках Временного правительства, а уже 30 октября была полностью очищена от вражеских сил. Все средства связи Петрограда вновь перешли в руки революционного народа.

Московский пролетариат почти одновременно с петроградским овладел средствами связи в Москве.

В подготовке и проведении Великой Октябрьской социалистической революции в Москве большую роль сыграла боевая партийная пятерка, активное участие в которой принимал В. Н. Подбельский.

Исключительно упорные баррикадные бои проходили в Москве за овладение телефонной станцией. Тяжелыми были бои с юнкерами за взятие телеграфа.

После взятия телеграфа Подбельский был назначен комиссаром почт и телеграфов Москвы.

Борьба за привлечение основной массы почтово-телеграф- ных служащих на сторону пролетарской революции становится основной задачей московского комиссара почты и телеграфа. Опираясь на сплоченную группу большевиков и лойяльно настроенных служащих, показывая личный пример исключительной работоспособности, умения быстро вникнуть в суть дела, Подбельский вскоре завоевывает массы. 3 ноября 1917 года, несмотря на обструкцию и шиканье контрреволюционных элементов, общее собрание служащих Московского почтамта и городских почтовых отделений, на котором присутствовало более 1300 человек, большинством голосов постановило: «. .. признать власть Военно-Революционного Комитета Совета рабочих и солдатских депутатов и считать желательным присутствие комиссара для совместной работы по восстановлению деятельности почтово-телеграфного аппарата, столь необходимого для страны и армии, кратковременная остановка которого грозит неизмеримо тяжелыми последствиями для России».

Несколько позднее собрание сотрудников Московского почтамта приняло единодушно резолюцию по политическому моменту, в которой собрание «... горячо призывает всех истинных. . . борцов за торжество пролетариата вступить в ряды Красной Армии для защиты завоеваний революции от посягательств международного империализма». Собрание объявило запись в ряды Красной Армии, избрало Революционный главный комитет, которому поручалось управление делами почтамта в тесном контакте с комиссаром почты и телеграфов и Московским Советом рабочих и солдатских депутатов. В дальнейшем работники почты и телеграфа не только целиком и полностью поддерживали мероприятия народного комиссара, но помогали разоблачать саботажников и врагов Советского государства.

Пролетарские слои почтово-телеграфных работников Москвы, так же как и Петрограда, внесли большой вклад в дело победы революции.

В первом Советском правительстве — Совете Народных Комиссаров, образованном 9 ноября 1917 года во главе с В. И. Лениным, — народным комиссаром почт и телеграфов был назначен большевик Н. П. Глебов (Авилов). Через десять дней после этого Совет Народных Комиссаров образовал при народном комиссаре почт и телеграфов коллегию в составе пяти человек. Через Революционный комитет почтамта нарком сразу же установил деловую связь с большевиками почтамта и телеграфа и из их числа привлек людей в состав коллегии.

Бывшие царские высшие чиновники почтово-телеграфного ведомства не хотели подчиниться народному комиссару, игнорировали распоряжения Советской власти и повели агитацию за забастовку. Результатом их враждебных действий был отказ большинства служащих работать с новой властью. Тогда решено было уволить всех саботирующих администраторов и их приспешников и набрать новый штат, хотя бы за счет временной остановки деятельности ведомства. Здание комиссариата было занято матросами. Всем чиновникам предложили сдать дела и уйти. Эта решительная мера вызвала расслоение в среде чиновников. Все, кто шли за саботажниками только по своей несознательности, призадумались, а затем подали заявления о приеме их на работу. Из революционно настроенных работников было создано организационное бюро, которое комплектовало штат Народного Комиссариата почт и телеграфов. В штат Наркомата вошла значительная часть большевиков почтамта и телеграфа. После переезда Советского правительства в Москву, в апреле 1918 года, народным комиссаром почт и телеграфов республики был назначен В. Н.

Подбельский. С первых же дней своего существования Советское правительство придавало огромное значение развитию средств связи в стране и улучшению работы учреждений связи. 24 (11) апреля 1918 года В. И. Ленин и В. Н. Подбельский подписали декрет Советского правительства «Об организации управления почтово-телеграфным делом».

«Почтово-телеграфное дело Российской Социалистической Федеративной Советской Республики,— указывается в декрете,— переживает период тяжелой разрухи. Среди многих причин этой разрухи главное место занимает отсутствие соответствующего организационного аппарата по управлению почтово-телеграфным делом на местах, отвечающего новым началам жизни Советской республики.

.. .В целях обновления административного механизма поч- тово-телеграфного ведомства, устранения вмешательства местных органов власти в жизнь ведомства и подчинения их деятельности общей системе работы последнего, а также в целях окончательного подавления попыток отдельных групп почтово- телеграфных служащих тормозить дело обновления ведомства:

1) В почтово-телеграфном ведомстве вводится коллегиальное начало управления...»

В осуществление указанного декрета правительства, Наркомпочтель издал инструкцию «О порядке введения в почтово-телеграфном ведомстве коллегиальных начал управления».

Важным мероприятием Советского правительства, направленным на расширение сферы деятельности почтово-телеграфного ведомства и улучшение обслуживания трудящихся масс, явился декрет Советского правительства, подписанный 8 июня 1918 года Председателем Совета Народных Комиссаров В. И. Лениным и народным комиссаром почт и телеграфов В. Н. Подбельским «Об установлении при почтово-телеграфных учреждениях справочной службы». Этим декретом создавался центральный справочный орган при Народном Комиссариате почт и телеграфов и справочные органы на местах при почтово-телеграфных учреждениях. Это мероприятие мотивировалось необходимостью предоставить трудящимся возможность с наименьшей затратой времени получать указания и справки о деятельности различных советских учреждений.

21 ноября 1918 года В. И. Ленин и В. Н. Подбельский подписали декрет Советского правительства «Об установлении бесплатной пересылки писем». В этом декрете Советской власти указывалось, что «... более постоянный и широкий обмен перепиской между пролетариями города и бедняками деревни служит еще большему закреплению союза между ними и содействует, таким образом, делу организации революционно-социалистических сил России».

В своей замечательной статье «Год борьбы и работы», посвященной итогам деятельности почтово-телеграфного ведомства за первый год Советской власти, В. Н. Подбельский писал: «Почта, телеграф и телефон — для народа! Таков должен быть творческий лозунг социалистического почтово-телеграфного ведомства. Мы должны сделать все от нас зависящее, чтобы этими благами современной культуры могли пользоваться самые широкие массы рабочих и крестьян. И не первобытной почтой, не расхлябанным телеграфом, не развинченным телефоном. Мы должны взять у современной науки все самое ценное, все самое лучшее. Мы должны поставить почту, телеграф на самую совершенную высоту технической организации. И сделать так, чтобы благами этой современной культуры мог пользоваться каждый рабочий и каждый крестьянин.

Девизом нашего строительства должно явиться основное правило: Самые совершенные в техническом отношении почта, телеграф и телефон к услугам самых широких трудящихся масс на самых доступных для них условиях».

Особое значение придавал В. И. Ленин развитию радиосвязи в стране, а также изучению и развитию той части науки, которая в наше время получила название электроники, практическому применению ее достижений для быстрой передачи сообщений на расстояние, т. е. «газете без бумаги и без расстояний», как позднее писал об этом В. И. Ленин в письме к М. А. Бонч-Бруевичу.

Первым ленинским декретом, касающимся развития радиосвязи, был декрет от 3 апреля 1918 года о передаче Наркомпочтелю ряда мощных радиостанций, находившихся ранее в ведении Военного ведомства. Этим было начато создание сети гражданских радиостанций, обслуживающих нужды народного хозяйства.

Важнейшим этапом в развитии радио в нашей стране явился подписанный В. И. Лениным 21 июля 1918 года декрет о централизации радиотехнического дела в республике. Этим же декретом при Наркомпочтеле был создан Радиотехнический совет, на который было возложено радиостроительство, эксплуатация радиосвязи и организация научно-исследовательской работы. Позднее, в связи с военным временем и сокращением производства радиотелеграфного, телефонного и телеграфного оборудования, перед страной встал очень остро вопрос о распределении этого оборудования. В марте 1919 года была учреждена междуведомственная комиссия по учету и распределению этого имущества.

В 1918 году по непосредственному указанию В. И. Ленина была организована Нижегородская радиолаборатория, которой в 1924 году было присвоено имя В. И. Ленина. Нижегородская радиолаборатория, которой в музее посвящена специальная экспозиция, явилась подлинной колыбелью советской радиотехники. В ней были разработаны и созданы новейшие средства радиосвязи: электронные лампы разных типов, мощные радиостанции, радиотелеграфная связь и вещание, дальняя связь на коротких волнах и другие, выдвинувшие в то время нашу страну на первое место в этой области.

Огромное значение, которое придавал В. И. Ленин радиостроительству в стране и, в частности, работе Нижегородской радиолаборатории, видно из многочисленных документов переписки В. И. Ленина с работниками аппарата Совнаркома и Наркомпочтеля. Вот, например, что писал В. И. Ленин в телеграмме от 3 февраля 1920 года председателю Нижегородского губисполкома: «Ввиду особой важности задач, поставленных Радиолаборатории, и достигнутых ею важных успехов, оказывайте самое действительное содействие и поддержку к облегчению условий работы и устранению препятствий. Предсовнаркома В.И. Ленина.

Огромным успехом в развитии связи, радио и радиоэлектроники наша страна прежде всего обязана В. И. Ленину, под чьим неослабным вниманием и руководством проводилась вся эта работа еще в первый период жизни Советского государства.

СВЯЗЬ ВО ВРЕМЯ ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ (1917—1921 гг.)

В период гражданской войны перед советскими связистами были поставлены особенно большие и трудные задачи в связи с тем, что соединенные силы внутренней контрреволюции и иностранных интервентов бешено рвались к жизненно важным центрам и в стране усиливалась хозяйственная разруха.

В своей речи на I пролетарском Всероссийском съезде поч- тово-телеграфных работников, стоящих на платформе Советской власти (апрель 1918 г.), В. Н. Подбельский, характеризуя состояние почты и телеграфа, указал в своей речи, что «нигде, может быть, разруха не замечается в таком тяжелом виде, как в области почты и телеграфа и их работы...»

И действительно, состояние почтово-телеграфной связи в России было ужасающим. В наследство от царского правительства молодая Советская республика получила крайне слабо развитые и технически несовершенные средства связи. Особенно в тяжелом состоянии была почта Азиатской части страны, где число учреждений связи было почти в семь раз меньше, чем в Европейской части России. Линии земской телефонной сети составляли всего лишь 20 195 верст. Совершенно мизерной была почтовая связь, которая осуществлялась по железным дорогам на 58 309 верст, почтовым трактам — на 42181 версту, проселочным дорогам — на 16 277 верст, морским, речным и озерным путям — на 16 372 версты. Телефонная связь существовала лишь в крупнейших городах и обслуживала в 1917 году 232 тысячи абонентов, из которых 50% были в Москве и Петрограде.

В период формирования новых государственных учреждений и вплоть до 1919 года телефонное хозяйство не имело единого управления и находилось в ведении различных ведомств и учреждений.

Это отрицательно сказывалось на состоянии телефонной связи в стране. 6 июля 1919 года В. И. Ленин подписал декрет Совета Народных Комиссаров о национализации всех находящихся на территории РСФСР телефонных сетей с передачей управления и эксплуатации их Народному Комиссариату почт и телеграфов, что явилось важным этапом в истории развития телефонной связи.

21 декабря 1919 года В. И. Ленин подписывает постановление Совета рабоче-крестьянской обороны, которым все учреждения и частные лица обязуются представить сведения о принадлежащем им телеграфном и телефонном имуществе.

В целях предупреждения нецелесообразной растраты технических материалов телеграфного и телефонного дела, Совет рабоче-крестьянской обороны принял 31 марта 1919 года постановление «О праве утверждения телеграфных и телефон ных проводов». В этом постановлении указывается, что правом самостоятельного утверждения новых проводов пользуются только три ведомства—военное, почты и телеграфов и путей сообщения, а все остальные ведомства должны пользоваться разрешением Верховной Комиссии телеграфной связи.

6 июля 1919 года В. И. Ленин подписал декрет национализации всех междугородных и внутренних телефонных сообщений и передаче их в управление и эксплуатацию Наркомпочтелю.

В связи с тем, что пользование прямыми проводами продолжало оставаться неорганизованным, Совнарком своим декретом от 16 ноября 1919 года определяет строгий порядок пользования прямыми телеграфными проводами.

В период гражданской войны и иностранной интервенции первоочередной задачей междугородной телефонной связи, как и всех средств связи, являлось обслуживание нужд фронта. В этот период все виды связи общего пользования после их национализации были объединены в Народном Комиссариате почт и телеграфов.

В. И. Ленин широко пользовался междугородной телефонной и телеграфной связью в форме разговоров «по прямому проводу». Для этой цели в Смольном, а после переезда правительства в Москву — в Кремле, недалеко от рабочего кабинета В. И. Ленина были установлены коммутаторы и телеграфные аппараты для непрерывной связи со всеми фронтами и крупнейшими центрами страны.

В. И. Ленин требовал от Наркомпочтеля постановки образцовой телефонно-телеграфной связи с промышленными центрами страны. 10 июня 1918 года В. И. Ленин направил Пермскому окрисполкому радиограмму об организации телеграфной связи Сибири с Москвой, прерванной в связи с захватом Омска контрреволюционерами. В этой радиограмме В. И. Ленин предлагает «принять все меры, чтобы восстановить сообщение обходным путем».

При этом даются конкретные указания, через какие пункты следует эту связь восстановить. «Неисполнение данного распоряжения,— пишет В. И. Ленин,— повлечет за собою самую суровую ответственность».

Особенно В. И. Ленина беспокоил вопрос установления регулярной и нормальной связи с Харьковом. Неоднократно он делал об этом письменные указания ответственным работникам Наркомпочтеля. В ряде случаев В. И. Ленин сам определял очередность установки телефонов в центральных учреждениях страны.

В области восстановления и развития проводной связи декреты и постановления Совнаркома и Совета труда и обороны, подписанные В. И. Лениным, давали четкое направление в области развития дальней телеграфной и телефонной связи, ремонта и исправного содержания телеграфно-телефон- ных линий.

Невзирая на трудности, вызванные гражданской войной и интервенцией, были образованы научно-испытательные станции для разрешения теоретических и практических вопросов электросвязи.

Восстанавливались существовавшие ранее предприятия и была начата постройка новых заводов для производства аппаратов, проводов, источников тока и измерительных приборов.

Тяжелое состояние почтово-телеграфной связи в стране требовало принятия особенно энергичных и решительных мер для ее улучшения. В связи с таким состоянием почтово-те- леграфного дела важное значение имело подписанное В. И. Лениным постановление Совнаркома о пользовании телеграфной сетью, в котором определялся порядок и условия переговоров по прямым проводам, отправки бесплатных телеграмм и телеграмм за плату «в долг по расчету», устанавливалась ответственность служебных лиц за нарушения и перегрузку телеграфа. В этой связи характерно отметить, что В. И. Ленин запретил Наркомпочтелю принимать даже приветственные телеграммы, направляемые в его адрес, требовал строго карать за злоупотребление телеграфной связью — отправку больших и ненужных телеграмм.

Уже в первые полгода существования Советской власти В. И. Ленин направляет деятельность почтово-телеграфного ведомства на расширение сети предприятий связи, особенно для обслуживания сельских местностей. 2 мая 1918 года В. И. Ленин подписывает постановление Совнаркома «Об учреждении трех тысяч почтово-телеграфных учреждений со сберегательными при них кассами». В разгаре была гражданская война, а количество действующих почтово-телеграфных предприятий неизменно росло. В небольших населенных пунктах и на станциях железных дорог были открыты агентства связи. В. И. Ленин проявлял заботу о почтово-телеграфных кадрах. Несмотря на военную интервенцию, работники почтово- телеграфного ведомства по решению Советского правительства освобождались от призыва в Красную Армию, а их работа признавалась весьма важной для защиты родины. Совнаркомом было принято постановление о повышении заработной платы почтово-телеграфных служащих. В. И. Ленин вникал во все вопросы работы связи, он не оставлял без внимания любую жалобу, если она касалась улучшения дела связи в стране.

Почтово-телеграфная связь сыграла большую роль в годы гражданской войны. Она обеспечила связь центра с фронтами и крупнейшими городами страны; благодаря почтовой связи в города и районы доставлялись декреты Советского правительства, советская печать — газеты, журналы, брошюры и плакаты.

Связисты внесли значительный вклад в победу революции. Все указания, распоряжения, декреты и законы первого в мире правительства рабочих и крестьян они доводили до широких масс трудящихся нашей страны и мировой общественности. Связисты с оружием в руках боролись за установление народной власти, за победу революции. Средства общегосударственной связи, ранее находившиеся на службе эксплуататорских классов, стали служить делу народа, делу социализма.

Справочно:

9 ноября 1819 года. Высочайшим именным указом образован

Почтовый департамент МВД Российской империи.

В 1830 году Почтовый департамент МВД Российской империи преобразован в Почтовый департамент Российской империи. Образован был на правах министерства в 1830 году с выделением из МВД.

15 июня 1865 года образовано Министерство почт и телеграфов Российской империи путём соединения Почтового департамента и выделенной из состава МВД Телеграфной части (Именной указ от 15 июня 1865 года).

9 марта 1868 года Министерство почт и телеграфов Российской империи упразднено- созданы Почтовый и Телеграфный департаменты в составе МВД. Оба департамента возглавил И. О. Велио, затем Чингисхан Г. Х., одновременно являвшийся директором Департамента путей сообщения МВД Российской империи.

6 августа 1880 года Почтовый и Телеграфный департаменты переданы в воссозданное Министерство почт и телеграфов.

16 марта 1881 года вновь разделено на Почтовый и Телеграфный департаменты, которые вошли в состав МВД.

22 мая 1884 года Почтовый департамент МВД Российской империи объединён с Телеграфным департаментом МВД в Главное управление почт и телеграфов МВД.

6 июля 1923 года. образован Народный комиссариат почт и телеграфов СССР.

17 января 1932 года Народный комиссариат почт и телеграфов СССР

переименован в Наркомат связи СССР.

15 марта 1946 года - Наркомат связи СССР преобразован в одноимённое Министерство связи СССР.

26 декабря 1991 года Министерство связи СССР ликвидировано в связи с прекращением существования СССР.